Die Schrift im Überblick

I. Geschichte und Entwicklung der Schreibschrift [1]

II. Brachygrafie [2]

III. Beispiele für Abkürzungen [3]

I. Geschichte und Entwicklung der Schreibschrift

Die grundlegende Information, die sich bereits beim ersten Blick auf den Text ergibt, ist diejenige, ob es sich dabei um eine Majuskel- oder eine Minuskelschrift handelt. Im Alltag werden beide Schriftarten benutzt. Die Majuskel ist eine Schriftart, bei der die Buchstaben gleich groß sind, z. B. A B C D G J P. Bei der Minuskel sind die Buchstaben unterschiedlich groß (manche Buchstaben weisen Ober- oder Unterlängen auf), z. B. a b c d g j p. Doch die genaue Bestimmung der jeweiligen Schriftart in den handschriftlichen Urkunden aus verschiedenen Epochen der Geschichte erfordert ein viel umfangreicheres Wissen und bildet den Kern der Schriftlehre.

Am Anfang war die Entwicklung der Schreibschrift eng mit den verwendeten Beschreibstoffen und Schreibgeräten verbunden. Der Schriftfluss hing nämlich weitgehend davon ab, womit und worauf geschrieben wurde. Dies beeinflusste auch die Form der Buchstaben, da bestimmte Beschreibstoffe oder Schreibgeräte möglicherweise z. B. die Verwendung ausschließlich gerader Linien erforderten.

Zudem war die Entwicklung der Schreibschrift auch von den Erwartungen an die Schrift selbst bedingt. Häufig sollte sie dem Empfänger nicht nur Inhalte, sondern auch ästhetische Erfahrungen vermitteln. Andererseits wollte der Mensch immer schneller Informationen notieren können, wodurch die Ästhetik und die Lesbarkeit der Schrift beeinträchtigt wurden. Letztendlich erwies es sich als unmöglich, Informationen schnell aufzuschreiben und zugleich ein hohes ästhetisches Niveau der Schreibschrift aufrechtzuerhalten. Dies führte zu einer zunehmenden Aufgabe der Majuskel zugunsten der Minuskel. Im Laufe der Zeit erfolgte ein Übergang zu vermehrt individuellen Formen der Kursive, die das schnelle Schreiben ermöglichten. Zudem bildeten sich Schriftarten heraus, die bestimmten Zwecken dienten; Majuskel-Schriftarten wurden zum Verfassen gehobener Texte wie Bücher oder Inschriften verwendet, die Minuskel fungierte als universelle Schriftart, die Kursive diente hingegen als Nutzschriftart, in der Aufzeichnungen von geringerer Bedeutung verfasst wurden.

einer zunehmenden Aufgabe der Majuskel zugunsten der Minuskel. Im Laufe der Zeit erfolgte ein Übergang zu vermehrt individuellen Formen der Kursive, die das schnelle Schreiben ermöglichten. Zudem bildeten sich Schriftarten heraus, die bestimmten Zwecken dienten; Majuskel-Schriftarten wurden zum Verfassen gehobener Texte wie Bücher oder Inschriften verwendet, die Minuskel fungierte als universelle Schriftart, die Kursive diente hingegen als Nutzschriftart, in der Aufzeichnungen von geringerer Bedeutung verfasst wurden.

Auch die jeweils vorherrschenden Tendenzen in der Kunst beeinflussten die Schreibschrift. Ähnliche Entwicklungen, die zu neuen Stilrichtungen in der Kunst und der Architektur führten, sind auch an der Form der Buchstaben zu erkennen. Ebenso wie die Kunst wurde auch die Schreibschrift im Laufe der Zeit von den wechselseitigen Beziehungen und Differenzen zwischen verschiedenen Kulturen beeinflusst.

Die (kurzgefasste) Geschichte der lateinischen Schrift fängt mit der Capitalis monumentalis an. Diese elegante Majuskelschrift mit den regelmäßigen, geometrischen Formen eignete sich hervorragend zum Meißeln in Stein oder anderen harten Materialien. Um schneller schreiben zu können, nutzten die alten Römer die ältere und jüngere Kursive, Schriftarten, die hastiger und weniger sorgfältig waren.

Als auch weitere Beschreibstoffe (außer Stein) in Verwendung kamen, auf denen schneller und einfacher geschrieben werden konnte, bildeten sich neue Schriftarten heraus. Die erste davon war die Unziale, die noch zu den Majuskelschriften gehörte, jedoch ein runderes und leichteres Schriftbild aufwies und somit mehr zum Schreiben auf weichen Stoffen geeignet war. Danach entwickelte sich die Halbunziale, eine Minuskelschrift. Die Capitalis monumentalis, Unziale und Halbunziale, die allesamt ihren Ursprung in der Antike hatten, bildeten die Grundlage der späteren europäischen Schriftarten.

Im Mittelalter verbreitete sich in unserem Teil Europas die karolingische Minuskel, deren Ursprünge in der Herrschaft Karl des Großen und dem kulturellen Aufschwung seiner Zeit, der sogenannten karolingischen Renaissance, lagen. Diese Schrift war vom 9. bis zum 12. Jahrhundert in Gebrauch, unter anderem auch in Polen.

Zur Wende des 12. zum 13. Jahrhundert nahm die Schreibschrift, parallel zur Kunst und Architektur, vermehrt gotische Formen an – die Buchstaben wurden länglicher, die Winkel spitzer. So entstand die gotische Schrift, die bis Ende des Mittelalters in Gebrauch war. Die gotischen Formen wurden sowohl in der Majuskel als auch in der Minuskel und der Kursive übernommen. Es entstanden neue, je nach Region oder Zweck variierende Formen der gotischen Schrift, wie die Textura, die Fraktur, die Kurrentschrift und die Bastarda. Aus der gotischen Schrift entwickelten sich die deutschen nationalen Schriftarten, daher waren gotische Schriftelemente in den deutschsprachigen Ländern am längsten beheimatet.

Die gotische Schrift wurde erst zur Zeit der Renaissance wieder verdrängt, als in vielen Kunstrichtungen eine Rückkehr zu den antiken Mustern erfolgte. Damals entwickelte sich die Antiqua – eine elegante, von der karolingischen Minuskel und ihren antiken Vorgängern inspirierte Buchschrift. Für den amtlichen Gebrauch wurde hingegen die Nutz-Kursivschrift adoptiert, die sogenannte „italienische“ Kursive. Aus den Schriftarten der Renaissance entwickelten sich die neuzeitlichen nationalen Schriftarten und daraus wiederum die moderne Schreibschrift.

II. Brachygrafie

Der Bedarf, schnell zu schreiben, beeinflusste nicht nur das Aussehen der Buchstaben, sondern brachte auch die Notwendigkeit der mit sich, Wörter abzukürzen. Dank den Abkürzungen konnte zudem Beschreibstoff gespart werden. Dieser war kostspielig, daher wurde er nur spärlich verwendet – je kürzer der Text, desto größer die Ersparnis. So entstanden Wortkürzungssysteme (Abbreviaturen, lat. abbreviatio), die sich insbesondere im Mittelalter stark entwickelten. Die Wissenschaft, die diese Systeme erforscht, nennt sich Brachygrafie.

Die in der lateinischen Schrift verwendeten Abkürzungen können je nach ihrer Entstehungsart in drei Gruppen aufgeteilt werden:

- Abkürzung durch Weglassung (Suspension, lat. per suspensionem) – nur der Wortanfang blieb bestehen, in manchen Fällen sogar nur der erste Buchstabe;

- Abkürzung durch Zusammenziehen (Kontraktion, lat. per contractionem) – nur der Wortanfang und das Wortende, z. B. der erste und der letzte Buchstabe oder der erste, der letzte und ein Buchstabe aus der Wortmitte blieben bestehen;

- feststehende Abkürzungszeichen – es wurden Zeichen gesetzt, die ein ganzes Wort oder ein Teilwort ersetzten.

Auch die heutzutage gängigen Abkürzungen können diesen drei Gruppen zugeordnet werden, z. B.:

- Prof. – Abkürzung durch Weglassung

- Mgr. – Abkürzung durch Zusammenziehen

- & – Abkürzung durch ein feststehendes Zeichen

Ähnlich wie die lateinische Schrift haben die Wortkürzungssysteme ihren Ursprung im antiken Rom. Die Römer verwendeten Siegel – Wörter, meistens Namen, die auf ihre ersten Buchstaben (manchmal nur auf den Anfangsbuchstaben) reduziert wurden. Sie entwickelten auch die sogenannten Tironischen Noten, ein Kurzschriftsystem, das den Anfang der spätereren Abbreviaturen bildete. Die mittelalterlichen Schreiber bedienten sich eines ausgedehnten Wortkürzungssystems, zu dem Abkürzungen aus allen oben genannten Gruppen gehörten. Auch bei Texten, die in den Nationalsprachen verfasst wurden, wandten sie manchmal Wortkürzungsmethoden aus dem Lateinischen an. Seit der Erfindung des Drucks und der Verbreitung des Papiers (das deutlich günstiger war als Pergament) verschwanden die Abkürzungen jedoch zunehmend.

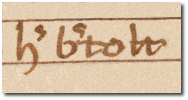

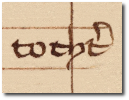

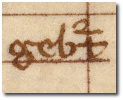

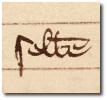

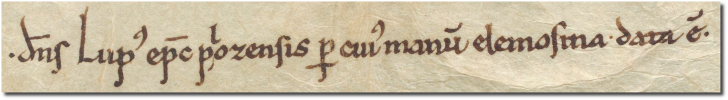

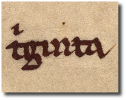

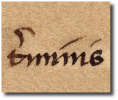

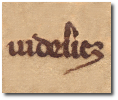

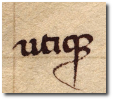

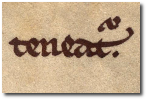

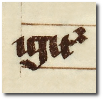

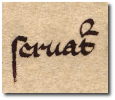

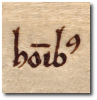

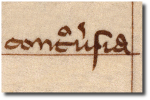

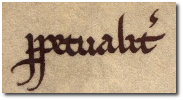

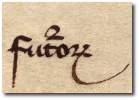

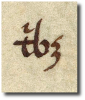

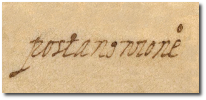

Dieser Satz wurde im 12. Jahrhundert unter Verwendung von Abbreviaturen niedergeschrieben. Wenn Sie ihn nicht entziffern können, gehen Sie zu der nächsten Seite über.

Dort finden Sie Beispiele der gängigsten mittelalterlichen Abkürzungen. Die Abbreviaturen erschweren das Lesen alter Schriften erheblich. Daher lohnt es sich, im Zweifelsfall einen Blick in Nachschlagewerke zu werfen, in denen Abkürzungen aus verschiedenen Epochen aufgeführt werden. Das bekannteste davon ist das Lexicon abbreviaturarum: Dizionario di abbreviature latine ed italiane [4] von Adriano Cappelli. Mehr Nachschlagewerke finden Sie unter Wissenswertes.

III. Beispiele für Abkürzungen

Diese Abkürzungstechniken sollten Sie kennen:

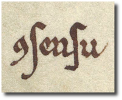

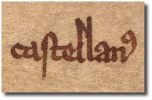

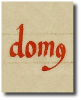

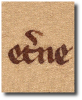

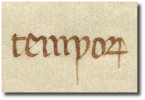

1. Ein horizontaler Strich markiert eine Weglassung

2. Ein horizontaler Strich markiert eine Zusammenziehung

3. Ein übergeschriebener Buchstabe markiert eine Zusammenziehung

4. Abkürzungszeichen

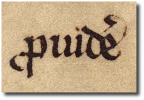

Siegel mit den Buchstaben e, q und p

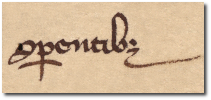

per/pre/pro

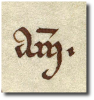

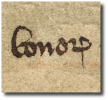

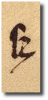

-con/com (ähnlich wie die Zahl 9)

-us (ähnlich wie die Zahl 9, meistens übergeschrieben)

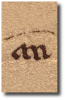

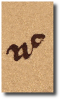

-er/re/ir (ein Apostroph oder ein schlangenartiger vertikaler Strich)

-rum

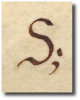

-et/ed/us/ue (ähnlich wie der Semikolon oder die Zahl 3) – dieses Zeichen hat unterschiedliche Bedeutungen, je nach dem, auf welchen Buchstaben es folgt:

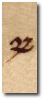

-ur/tur (ähnlich wie das Unendlichkeitssymbol oder die Zahl 2)

et

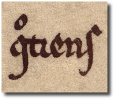

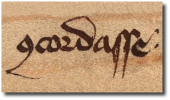

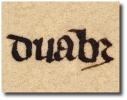

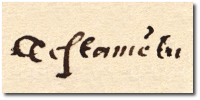

Die mittelalterlichen Schreiber beherrschten die Kunst der Wortkürzung perfekt. Sie bedienten sich der Abkürzungen gerne und mit viel Phantasie, daher haben wir es manchmal innerhalb eines Wortes mit mehreren Arten von Abkürzungen zu tun:

Auch in den Nationalsprachen wurden, wie bereits erwähnt, manchmal einige Abkürzungen aus dem Lateinischen verwendet. In polnischsprachigen Texten ist dies jedoch recht selten der Fall. Das ist so, weil in der Blütezeit der Wortkürzungen gerade Latein als Schriftsprache die größte Rolle spielte. Als die polnische Sprache verstärkt in Verwendung kam, waren Abkürzungen jedoch nicht mehr von allzu großer Bedeutung.

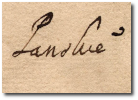

Abkürzungen im Polnischen

Abkürzungen im Deutschen